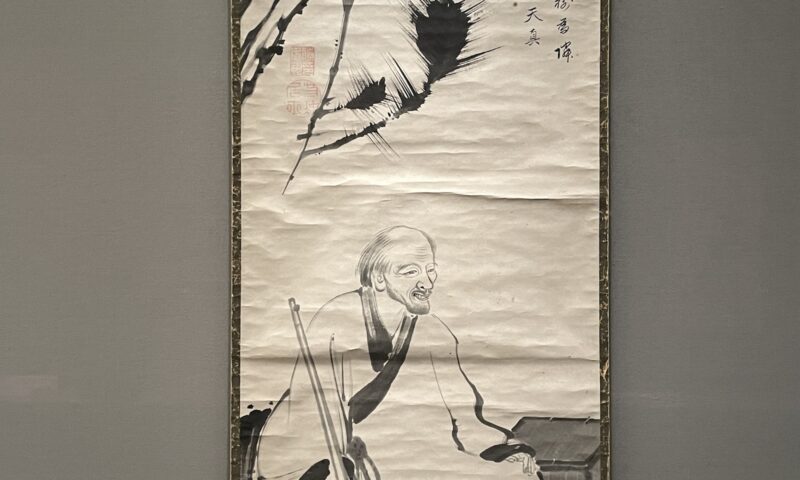

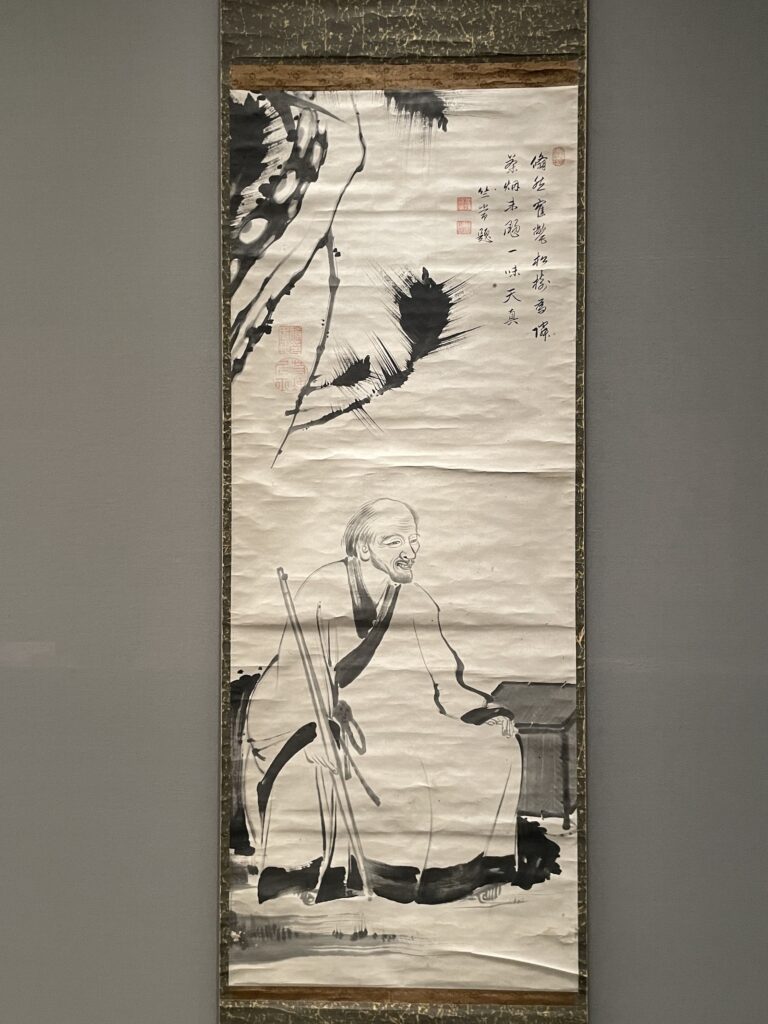

人を対象に描くとこを極力避けていた若冲さんですが、「売茶翁」だけは違います。

敬愛してやまないこの人物の肖像を若冲さんは数多く描き、その容貌は、以降の売茶翁像の雛形にもなりました。

「売茶翁」とは、字のとおり、「茶を売る翁」を指します。

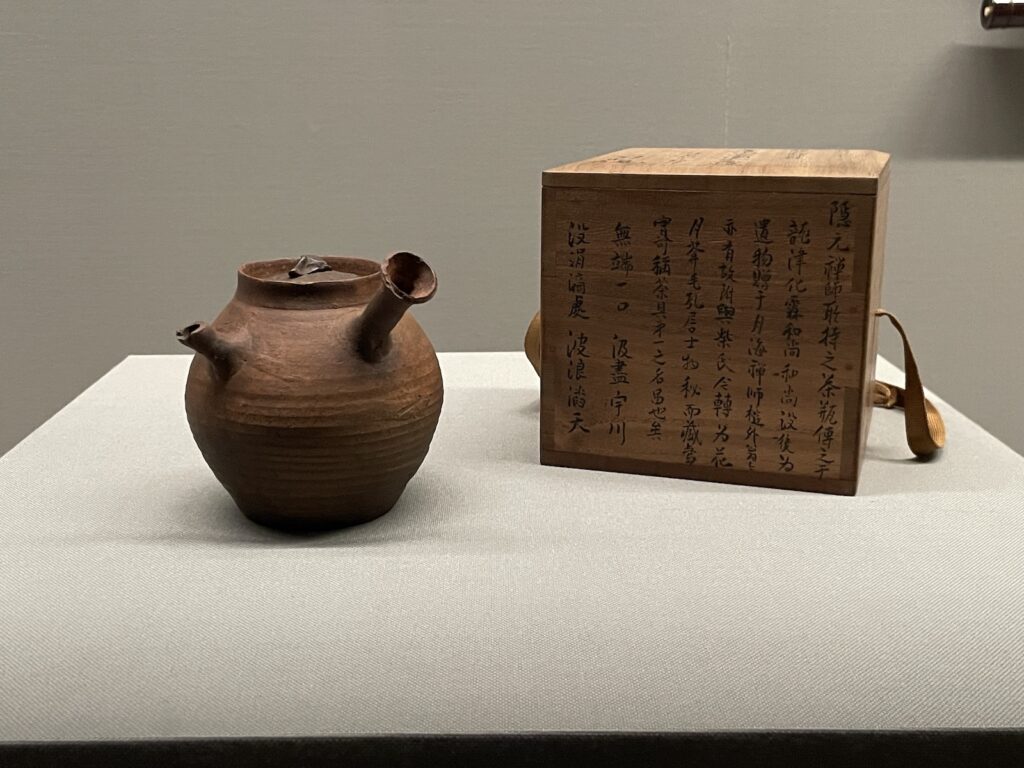

売茶翁こと月海元昭(1675〜1763年)は、佐賀藩の支藩・蓮池藩の領主・鍋島家につかえる御殿医の家に生まれ、11歳で出家し、佐賀の龍津寺の化霖禅師について禅を学びます。

そして、57歳のとき、師の化霖禅師が遷化すると、龍津寺を法弟の大潮元皓(1678〜1768)に任せ、京に上洛。

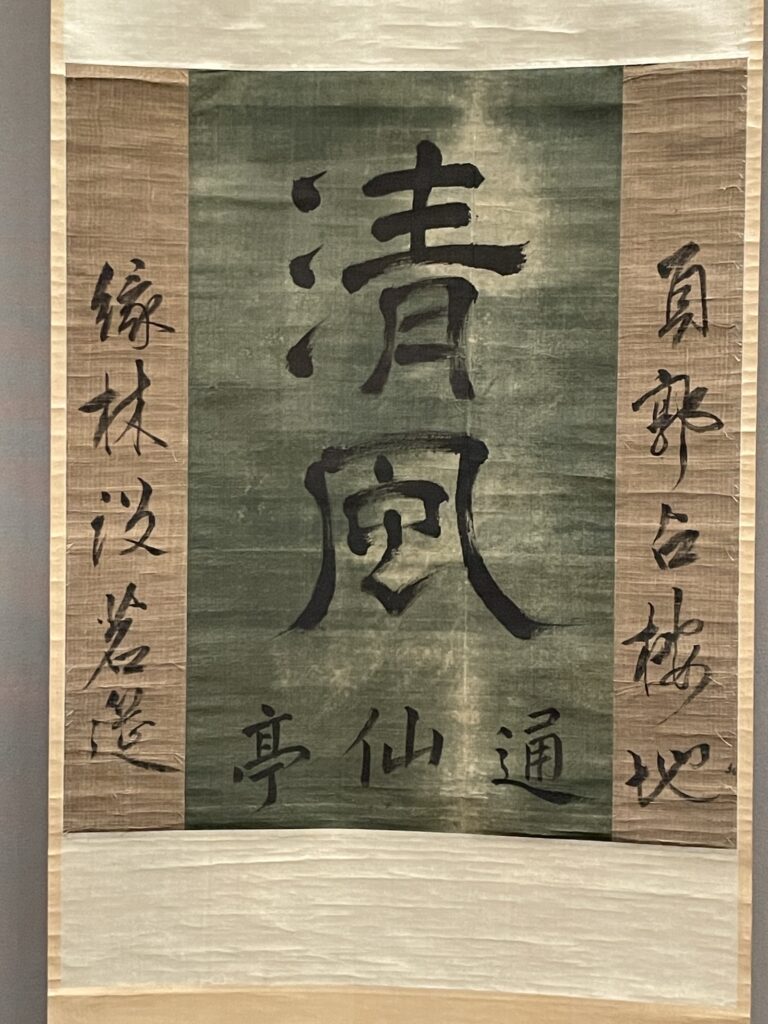

還暦を過ぎた頃より、東山の路傍に「通仙亭」という簡素な茶亭をを開き、また、自ら揃えた煎茶道具で茶を売りながら禅や人の生き方などを説きます。そして、人々はその姿に親しみを込めて「売茶翁」と呼びました。

通仙亭には文人墨客が集い、“売茶翁の一服のもてなさしを受けなければ一流の文化人とはいえない”といわれるほど、当時の知識人から尊敬された売茶翁で、その人生哲学に大きな影響を受けた一人が若冲さんというわけです。

市井にあっても世俗に染まらず、禅僧としても型にはまらなかった売茶翁の生き様に若冲さんはあこがれたのかもしれませんね。

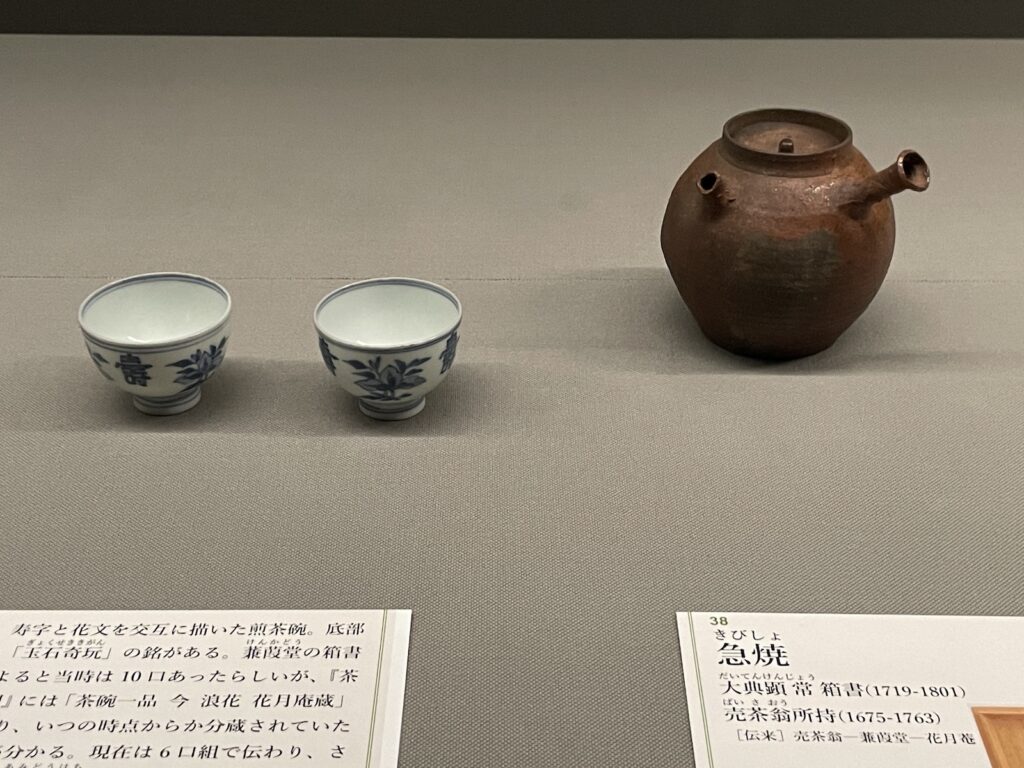

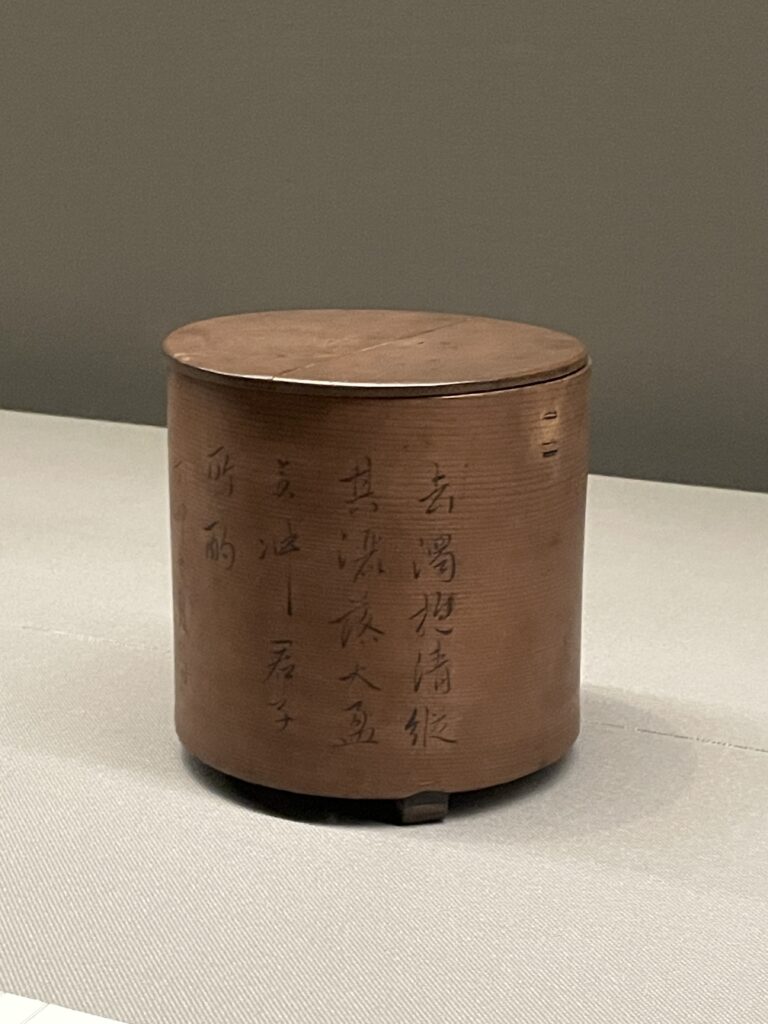

大阪市立美術館で開催の「売茶翁から花月菴」展では、売茶翁が所蔵していた煎茶道具や、茶を売る際に掛けて「清風」文字の茶旗、若冲さんが描いた売茶翁の肖像画、売茶翁が亡くなる直前に出版された詩偈集など、売茶翁をとりまく人々との交流がうかがえる、売茶翁を語るにふさわしい展示となっています。

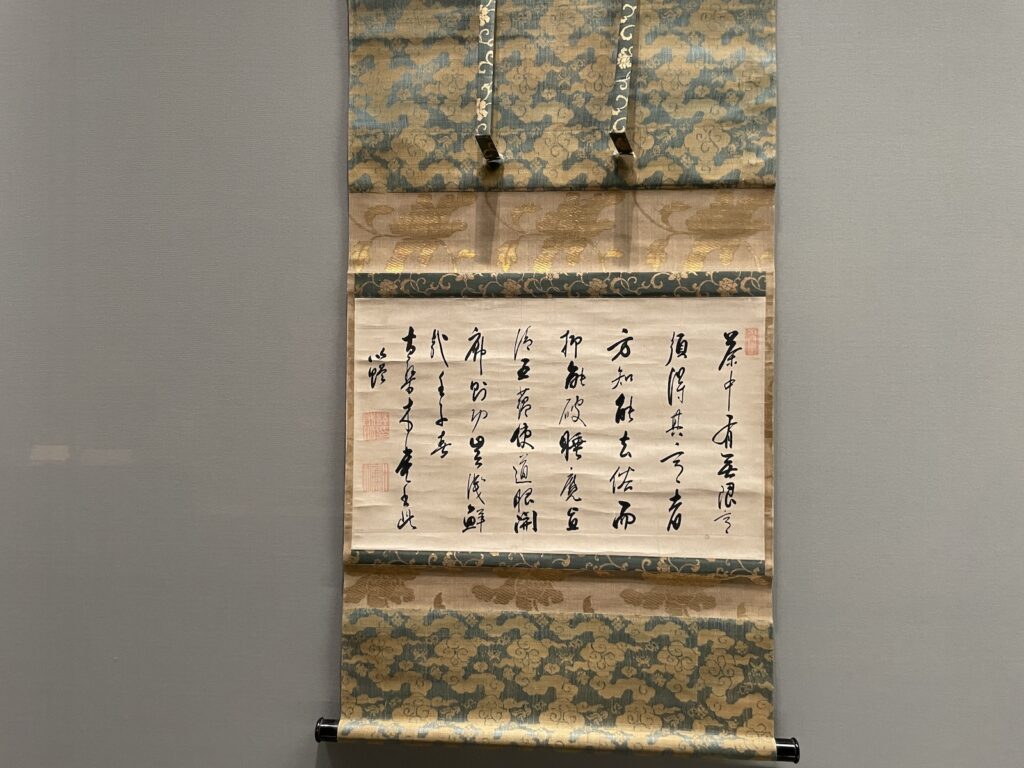

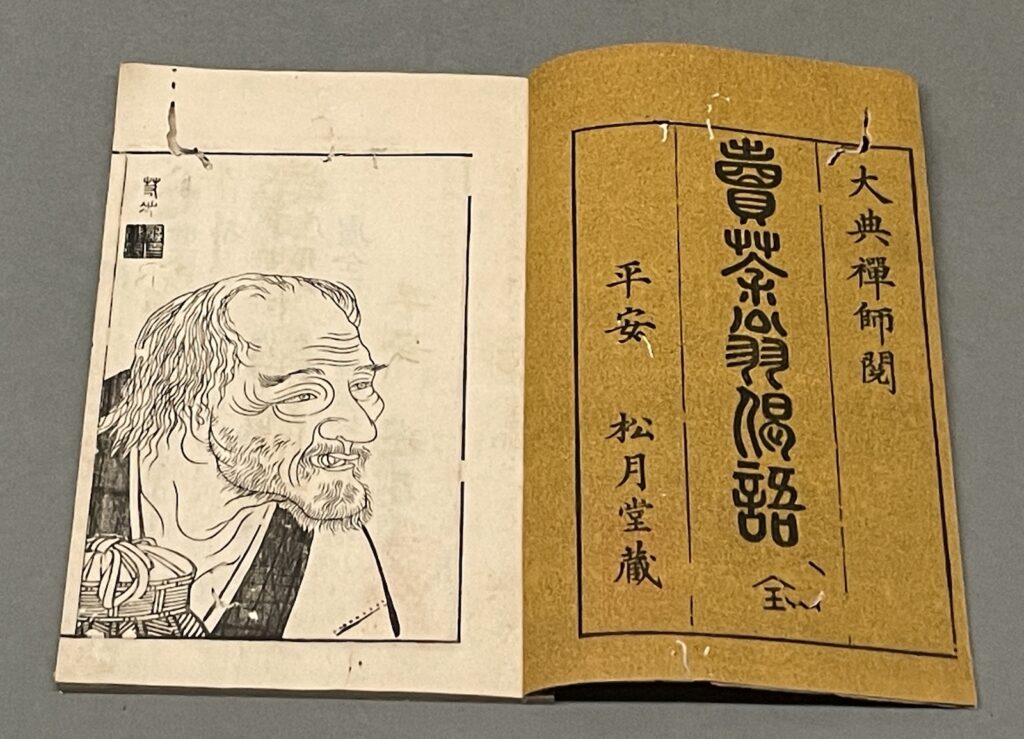

「売茶翁詩偈」は、詩の名手でもあった売茶翁の詩偈98首を梅山が編し、若冲さんの良き理解者だった大典顕常(1719〜1801年)が売茶翁伝を書き、若冲さんは売茶翁の肖像画、池大雅は字題、大潮元皓は跋文、と売茶翁と交流した当時の文化人たちが出版に関わっています。

付録として、売茶翁の茶道具の銘文も収録され、売茶翁および煎茶についての貴重な資料でもあります。

売茶翁に関わるヒト、モノ、コトを通じて、18世紀の京で起こった知的で文化的なサロンの様子をイメージできる楽しい展覧会でした。

◎「売茶翁から花月菴」展

場所:大阪市立美術館

期間:2025年10月19日まで