静嘉堂文庫@丸の内では、8月11日より開催の「あの世の探索 ー地獄の十王勢ぞろいー」展が開催です。

本日は、報道内覧会に行ってきました。

生きている限り、誰もが行く“あの世”はどのような世界なのか・・。

古来より、あの世に思いを巡らせ、仏や地獄の姿を描いた傑作を取り揃えて展示する、仏教美術展です。

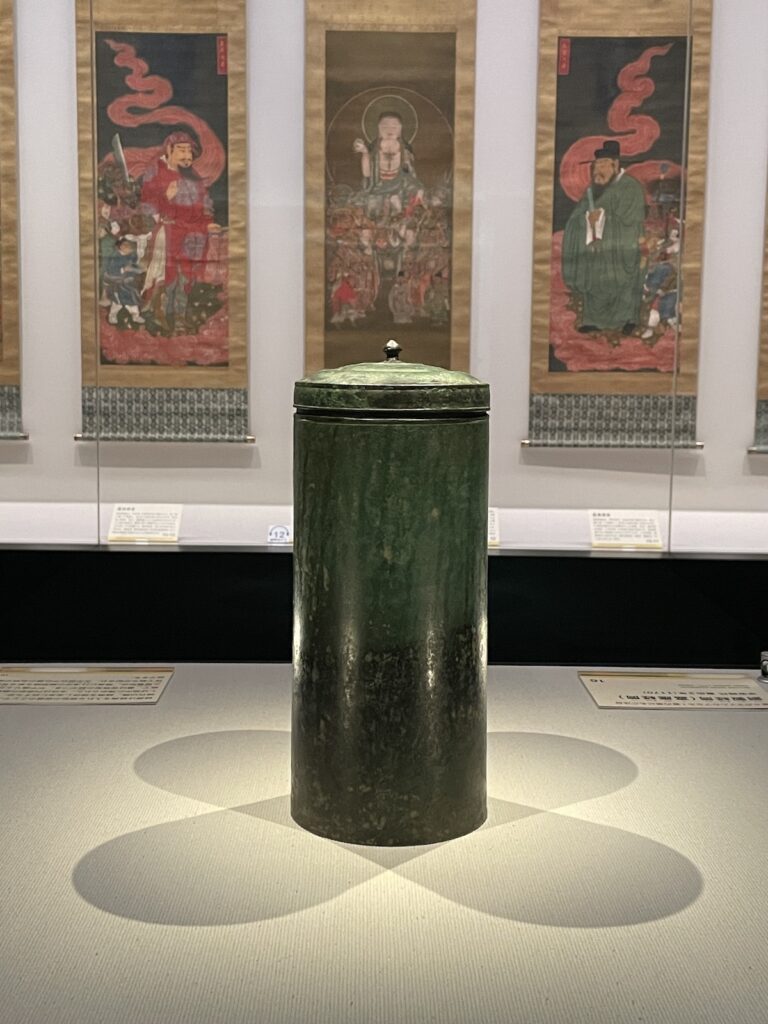

見どころは、高麗時代(14世紀)の朝鮮仏画「地獄菩薩十王図」を中心に、その左右に、中国の元〜明時代(14世紀)の「二使者図」と「十王図」を配した展示。

「地獄菩薩十王図」と「二使者・十王図」は、制作国が違いますが、一具が明治期に岩崎家の所蔵となりました

ちなみに、岩崎家の前の旧蔵者は、幕末の大名で、明清画のコレクターとしても知られた福井・鯖江藩主の間部詮勝(常足斎)。

十王とは、冥界で亡者の現世での罪業をさばく十名の王のことで、遺族など亡者の縁者や本人が十王を供養することで、極楽浄土を祈ったそうです。

いずれも、サイズは縦143センチ、幅61センチ余りと大きく、各幅、王を中心に、判官や童子、待女や司官などの登場人物が精緻に描かれ、キャラクタライズされた各人の表情やポーズ、衣装など、細かな描写を見るのも楽しい。

この13点が一同に展覧するのは初めてなので、ぜひ、見てみてください。

さて。

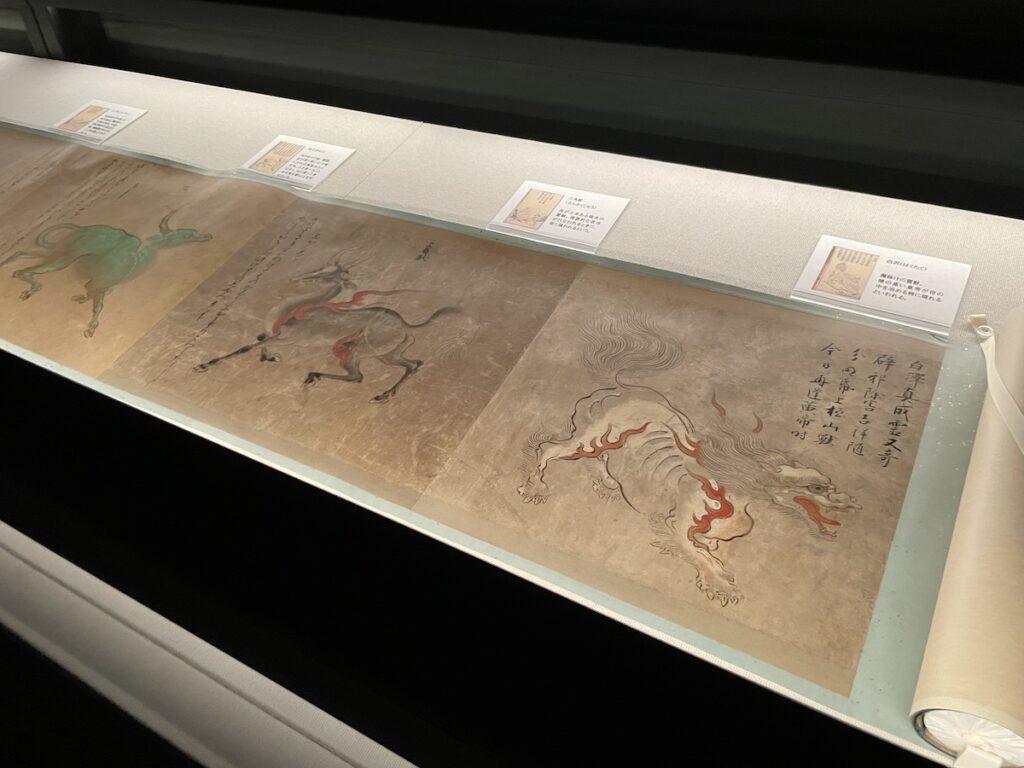

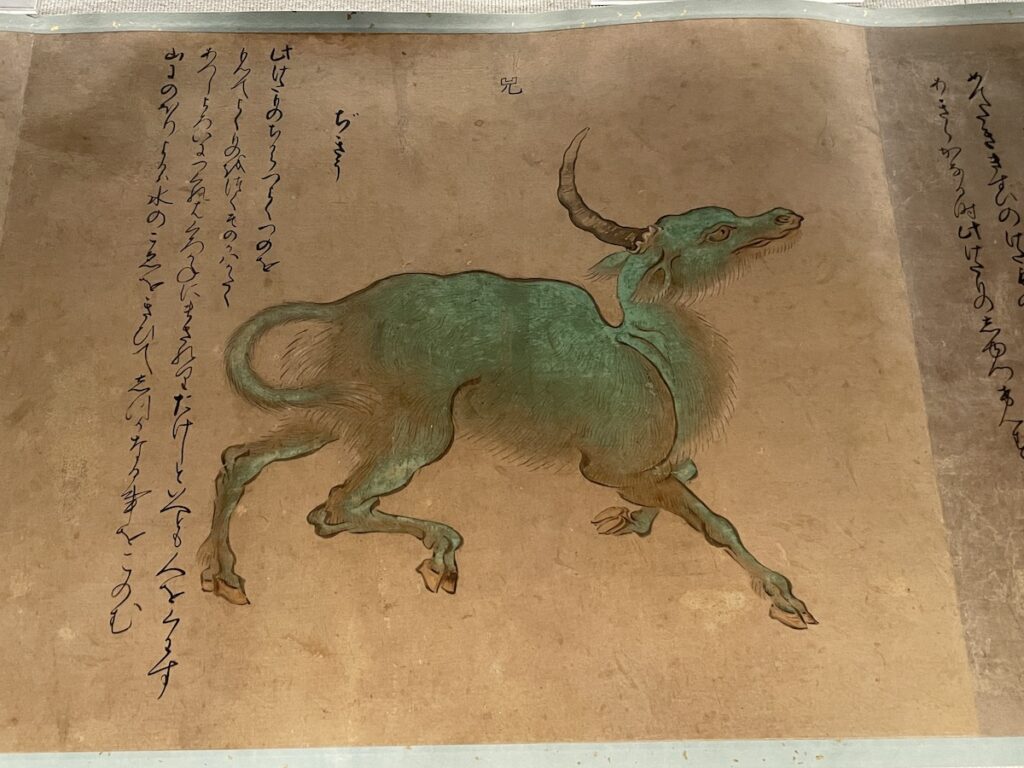

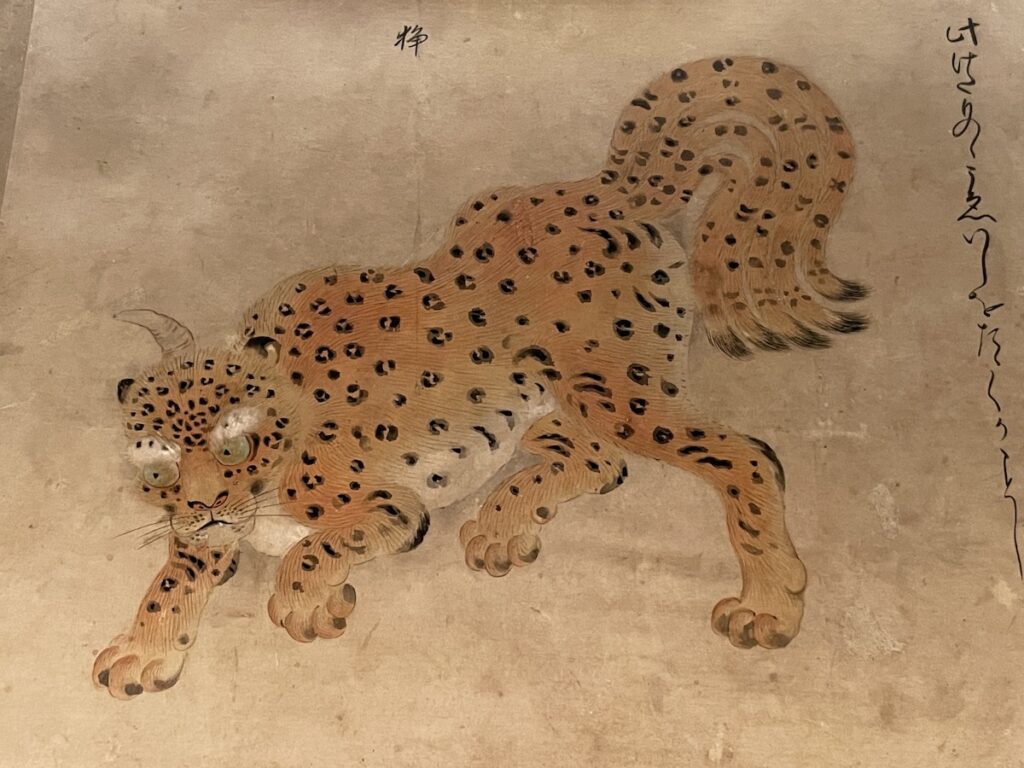

個人的な好みでいえば、吉祥的な中国由来の12種の空想上の霊獣を一紙に一種づつ描き、名称と解説を墨書した「十二霊獣図巻」。

「図鑑」ではなく、図巻ですが、これはもう、当時の不思議いきもの図鑑。緑青の緑色や、朱色が効いていて、いかにも霊獣という感じがよく出ています。

空想上の生き物とはいえ、宇宙的なニュアンスのある地球外生命体のような突飛な形状ではなく、あくまでも、存在する動物に羽を付けたり、頭を増やしたり、角を付けたりと、そのアレンジはかわいいもの。

悪鬼、悪獣を祓う効果を期待されている絵ですが、現代で描かれる空想上の生き物に比べると、そのやわやわな形態からはそれほどの効果を期待できるか、少々、疑問です。

とはいえ、動物好きの私としては、いつまでも見ていたい、お気に入りの作品です。

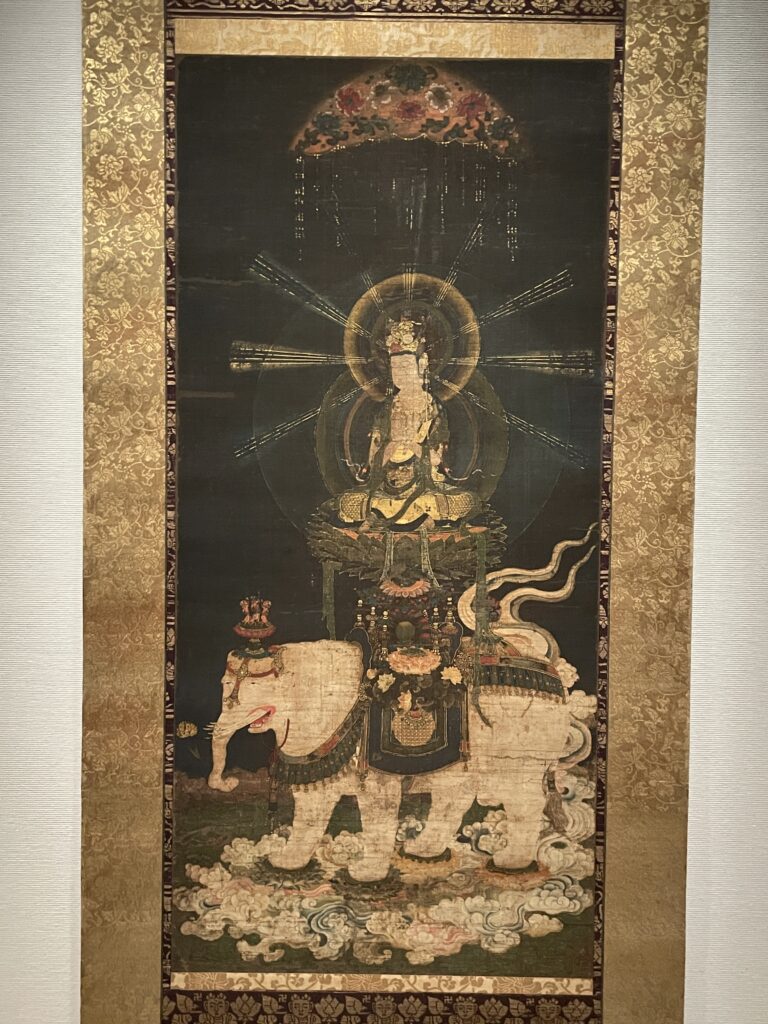

もうひとつ、注目したいのが、鎌倉時代(13世紀)に描かれた「普賢菩薩像」と、18世紀の江戸時代に京で活躍した円山応挙の「江口君図」。

この2点が並んで展示されています。

普賢菩薩は、悟りの実践的側面を象徴する菩薩で、釈迦三尊像の中では、左の脇待として白象に乗る姿で描かれます。頭光、身光を負い、頭後から九方向に筋光明を放ち、緑蓮華座に合掌して坐す様子は、神々しく、仏の高貴な存在を感じさせるすばらしい仏画です。

一方の応挙の江口君は、こちらも白象に腰掛け、やさしく微笑む。江口君とは、浪曲「江口」にある、遊女・江口君の亡霊が、西行法師と歌を詠み交わし、普賢菩薩となって昇天したという女性です。

つまり、どちらの絵も、白象に乗る普賢菩薩、というわけです。

正当な鎌倉時代の仏画と、江戸時代の気鋭の画家が描いた遊女(=普賢菩薩)。このウイットに富んだ配置は、見逃せません。

◎あの世の探索 ー地獄の十王勢ぞろい

場所:静嘉堂@丸の内

期間:9月24日(日)まで

https://www.seikado.or.jp/exhibition/current_exhibition/