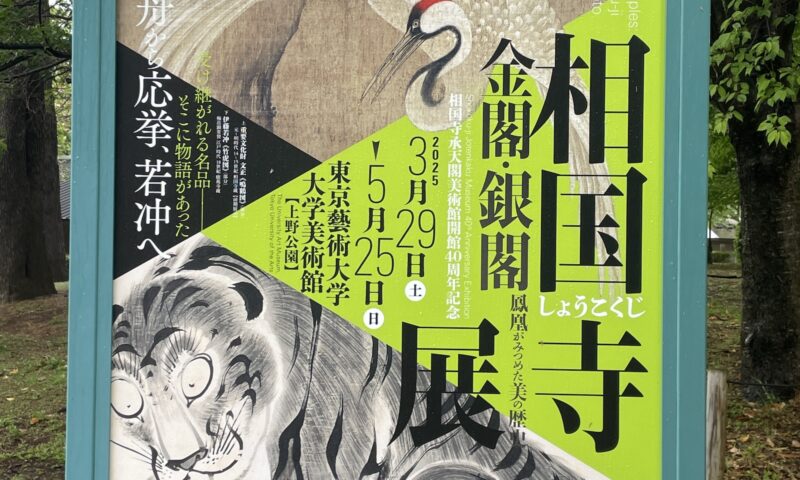

東京芸術大学大学美術館では、「相国寺展―金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史」が開催中です。

相国寺は室町幕府三代将軍・足利義満(1358~1408)が永徳2年(1382)に発願し、京五山禅林の最大門派であった夢窓派の祖・夢窓疎石(1275~1351)を勧請開山に迎え、高弟の春屋妙葩(1311~1388)を実質的な開山として創建された禅宗の古刹です。

京都五山の第二位に列せられ、絶海中津や横川景三といった五山文学を代表する禅僧や、如拙・周文・雪舟らの日本水墨画の規範を築いた画僧を多く輩出しています。

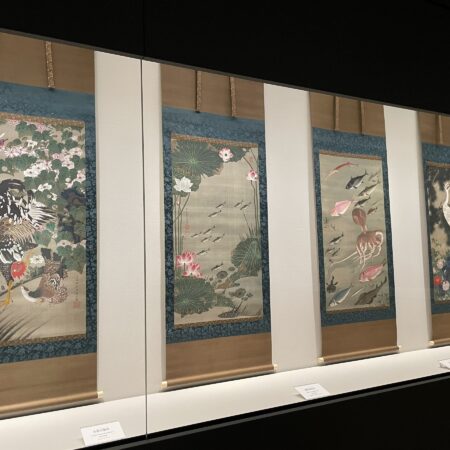

600年余の歴史ある相国寺には、中近世の墨蹟・絵画・茶道具を中心に、国宝5点、重要文化財145点を含む、多数の文化財が伝来しています。

今回の展覧会は、昭和59年(1984)4月に相国寺創建600年記念事業の一環として本山相国寺・鹿苑寺(金閣)・慈照寺(銀閣)・他塔頭寺院に伝わる美術品を受託し、保存及び展示公開、修理、研究調査、禅文化の普及を目的として建設された承天閣美術館の開館40周年を機に開催されました。

国宝・重要文化財40件以上を含む相国寺派の名品が前期(3/29〜4/27)・後期(4/29〜5/25)の二期にわたり展示されます。

若冲さんは四十代前半から五十代前半の10年あまりをかけて描いた畢生の大作「動植綵絵」30幅と「釈迦三尊像」3幅を相国寺に寄進したことからも、この寺との関係は深く、若冲ゆかりのお寺の一つでもあります。

さてさて。この度は、若友(じゃくとも=若冲友達)で、私がシナリオを書かせていただいた『学習まんが 世界の伝記NEXT 伊藤若冲』を担当された集英社の編集者さんとご一緒に展覧会を巡りました。

京都に出張に行った際は相国寺承天閣美術館の展覧会に伺うことも多いので、展示の作品は以前に拝見したことのあるお品も多くありましたが、東京で見ることができるのは嬉しい限りです。

やはり、私たちの関心は若冲さん関連の作品。

若冲さんと同時代の作品が展示されているエリアに向かう途中には、若冲さんが影響を受けた、前時代の作品もあり、若冲さんがどのように先人の作品を消化し、自身の描写に昇華させたのかを考察するのも楽しい時間です。

二人が思いのほか盛り上がったのが、「第四章 新奇歓迎!古画礼賛! ー若冲が生きた時代」に展示されていた、売茶翁、大典、若冲さんの三人の肖像画コーナーです。

同じショーケースに三人のお軸が掛けてあり、向かって右から、若冲さんの描いた「売茶翁像」、中央に世継希僊(?〜1843年)の描いた「梅荘顕常像」、そして一番左に若冲さんの没後85年法要にあわせて日本画家の久保田米僊が明治時代に描いた「伊藤若冲像」が並んでいます。

若冲さんの描く売茶翁像と、世継希僊の大典像は、実際に描く対象を熟知していて、本人を見たうえで描かれていますが、若冲さんの肖像画は、没後85年に、若冲さんの生前の姿を知る古老に久保田米僊がヒヤリングして描いた姿ですので、どこまでリアルなのかは不明です。

キリッとした表情や品のある佇まいには、「なるほど、若冲さんってこんな人かも」と思わせる説得力があります。

とはいえ、若冲さんの人物像としてよく知られるこの姿は、久保田米僊の想像によって導き出されていますので、くれぐれも誤解なきようご注意ください。

売茶翁、大典、若冲さんの仲良し三人組が一つの小さなケースに入っている様子は、とても感慨深いものがあります。

この展覧会を三人が嬉しそうに眺めているかもしないなぁーと思っていたところ、若冲伝記漫画の担当者さんが、「この大典、笑っている!」と。

よくよく見ると、確かに大典が微笑んでいるように見えます。

やっぱり、三人はこの展覧会を楽しんでいるのだなぁ〜と確信しました。

この三人の肖像画コーナーはかなり地味で、他の観覧者はスルーぎみでしたので、私たち二人が異常に盛り上がっていた様子は、第三者から見たら、かなり不思議だったかもしれません。

若冲さんを愛する人と一緒に、若冲さんゆかりの作品を楽しむ。これほど幸せなことはありませんね。Eさん、ご一緒させていただき、ありがとうございました♡

◎相国寺承天閣美術館開館40周年記念

相国寺展―金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史

場所:東京芸術大学大学美術館

期間:2025年3/2日(土)〜5/25(日)

期間中、一部展示換えあり(前期:3/39〜4/27、後期:4/29〜5/25)