奈良県立美術館では「いにしえを想いて愛でる未来かな」展が開催中。

屏風・掛軸・扇面・浮世絵という日本文化の中で育まれた美術品に注目し、楽しむための企画展です。

今回は、お目当ての作品を観に奈良県立美術館に行ってまいりました。

若冲さんと同時代の18世紀の京で活躍した曾我蕭白の(1730〜1781年)の「美人図」と、長沢芦雪(1754〜1799)の「幽霊図」。

いずれもよく知られた作品ですが、実物を改めて観ると、新たな気づきがありました。

まずは、蕭白の「美人図」から。

長身で切れ長の目の女性が野に佇んでいます。口にはビリビリに引き裂いた手紙をくわえて・・・。

想い人からの手紙で、別れを告げられたのでしょうか。

こころなしか、女性のおなかあたりがふっくらとしています。もしかしたら、妊娠しているのかもしれません。

帯をゆるめている様子もうかがえる

図録などで拝見するこの女性像からは、自分を捨てた男性への執念や狂気を感じる印象がありましたが、実際に対面すると、全く違っています。

どちらかというと、“静かな”空気感。静かといえども、それは、平和な静けさではなく、何かのきっかけで破れてしまいそうな、張り詰めた緊張感を面の皮一枚の下に隠し持っているような静けさです。

蕭白の描く女性は、例えば、「群仙図屏風」(1764)に描かれる西王母に代表されるように、少々エキセントリックな容貌が特徴的ですが、この「美人図」の女性はそれほどでもありません。

空を見つめる切れ長の目からは冷めた感情、あるいは無感情な様子が見て取れます。

さらに、別の要素も、この絵の空気感を演出しています。

女性が着ている着物の柄には、楼閣山水が黒一色で描かれ、水墨の楼閣山水図を見ているようです。

一方、この女性の足元に注目すると・・・。

帯がの緩み、着物の裾が波のようにうねりながら地面に引きずられる様子は、かなりドラマチックです。

着物の下に着ている真紅の長襦袢も、育ちの良さを感じさせる綺麗な白い素足にまとわりつくようにヒラヒラとなびいていて、口に加えた手紙のヒラヒラと呼応しています。

着物の八掛の模様は鳥文と雲文で、雲雀が飛び回り、雲が渦巻く描写には「動き」が感じられます。

通常、方形に裁断して縫製する着物は、このような曲線の形状にはなりませんが、蕭白は女性の足元にうごめきを与え、女性のただならぬ心境、つまり自分を捨てた相手への怨念や情念を表現しているように思われます。

女性の背景の蘭は、着物の柄と同じく水墨で表現されており、画面全体が落ち着いたトーンのなか、対照的に女性の唇、着物の襟、長長襦袢の「朱色」が浮き出ています。

女性の唇をよく見ると、リップラインは濃い紅色ですが、くちびるは紅がとれて薄くなっています。手紙をガジガジして、紅がとれた様子を表現しているのでしょう。

すべての描写から蕭白の意図が感じられ、示唆に富んだ興味深い作品です。

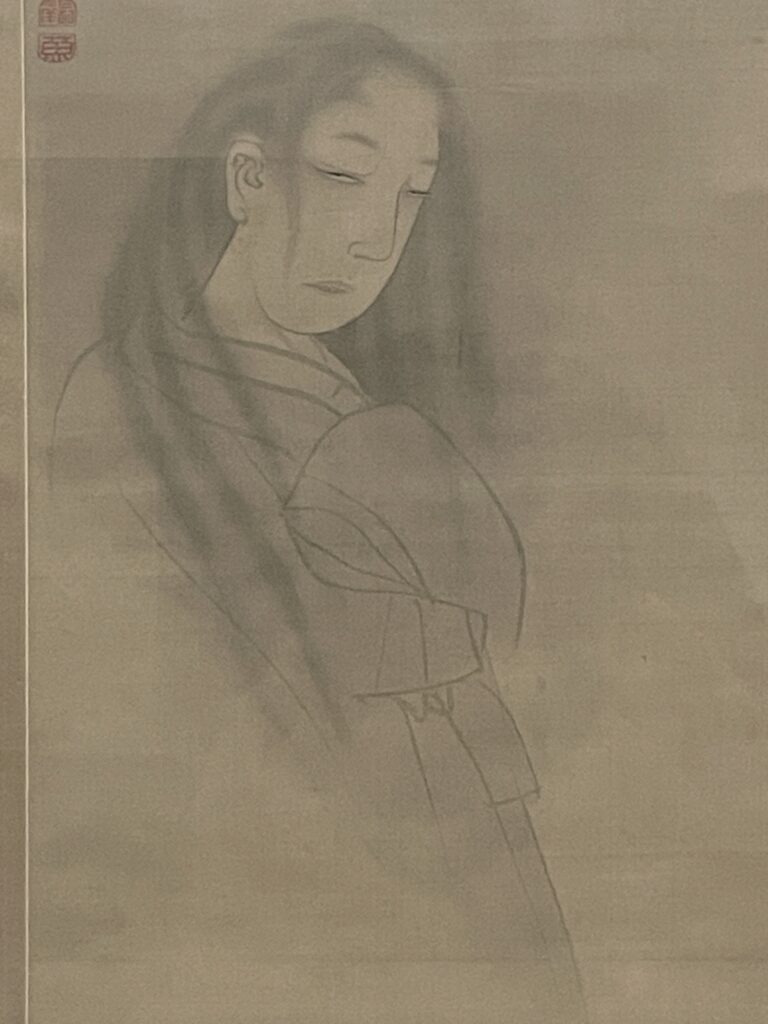

もう一つのお目当ての作品、長沢芦雪の「幽霊図」も面白い作品です。

幽霊図といえば、蘆雪の師匠でもある円山応挙(1733〜1795年)の「帰魂香之図」(青森・久渡寺)が有名ですが、蘆雪の「幽霊図」は、「うらめしや〜」のセリフがよく似合う幽霊図です

印刷物では、薄墨と濃い墨との間の中間色に見えますが、実物の作品は、カメラを向けてもピントがなかなか合わないほどの薄墨で描かれています。

この世のものではない幽霊のはかなさや、画面全体がぼんやりとした雰囲気に包まれている様子が上手く表現されています。

一見、すべてが薄墨で描かれているように見えますが、よく観察すると、幽霊の瞳に濃墨を用いています。

濃墨はこの一箇所だけ。

極めて小さな瞳ですが、観覧者と目が合うように巧妙に描かれています。さすなですね。

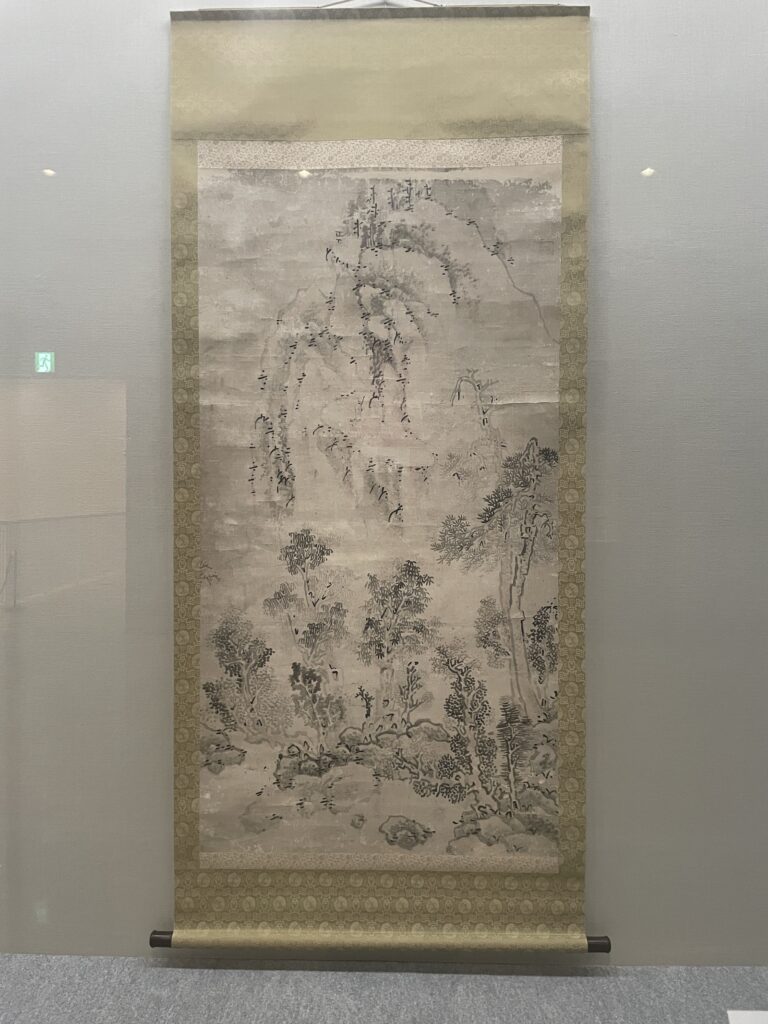

その他、池大雅や西川祐信といった、京で活躍した画家の作品も展示されています。

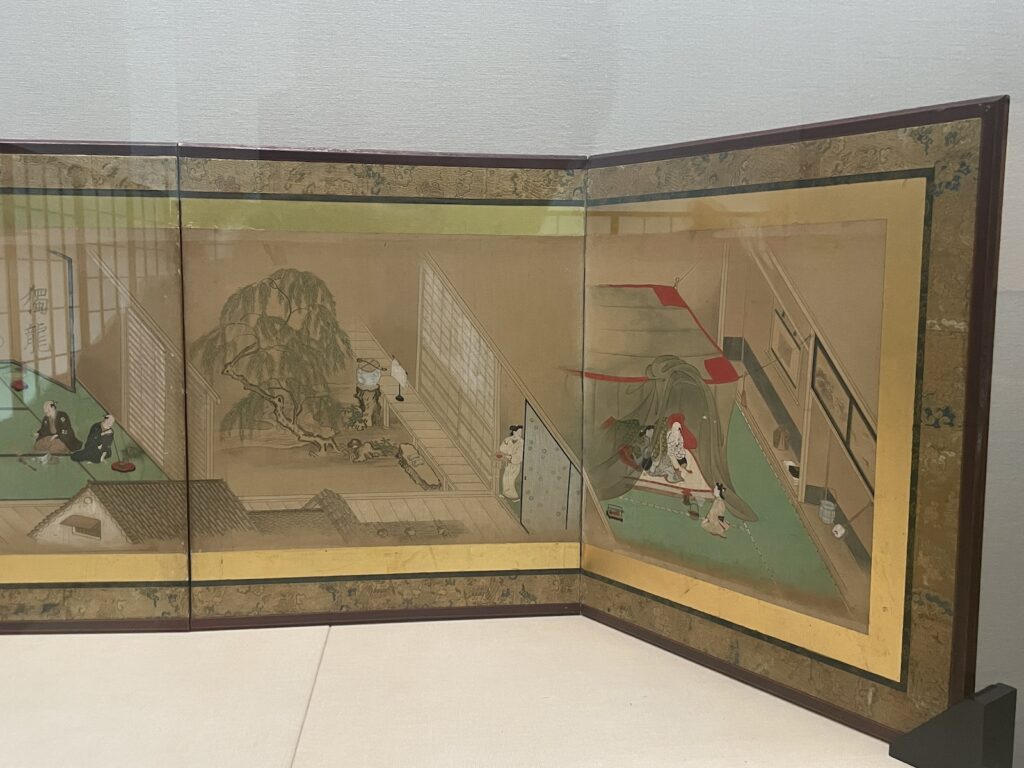

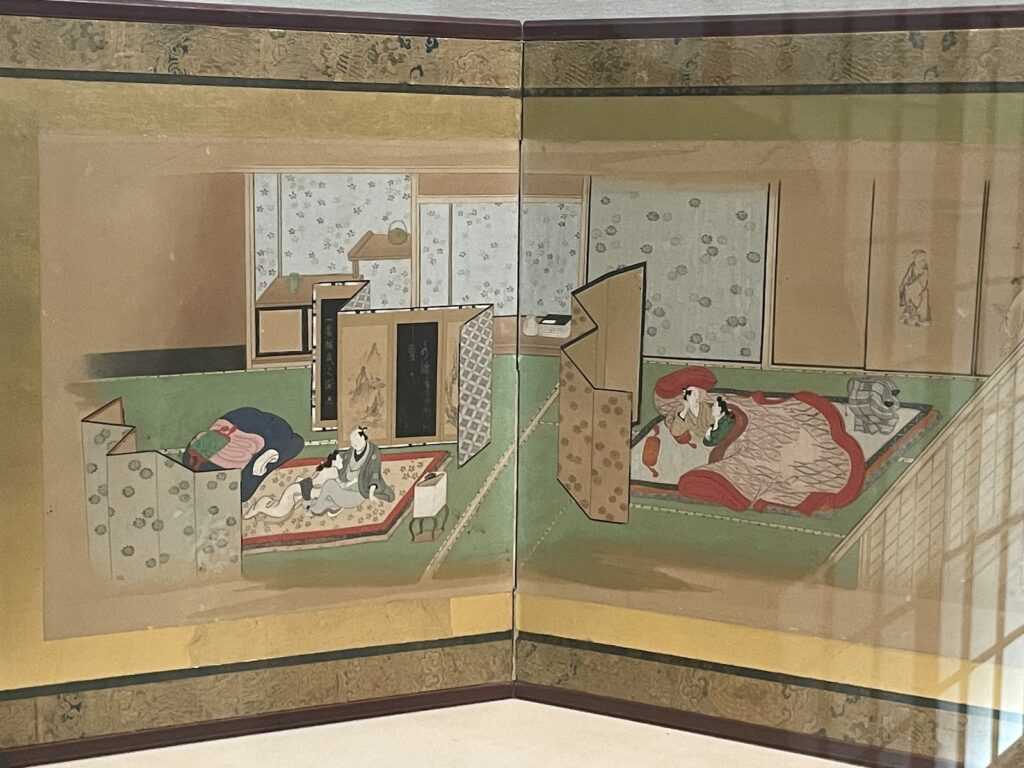

特に気になったのが、17世紀の菱川派による浮世絵「吉原遊興図」です。

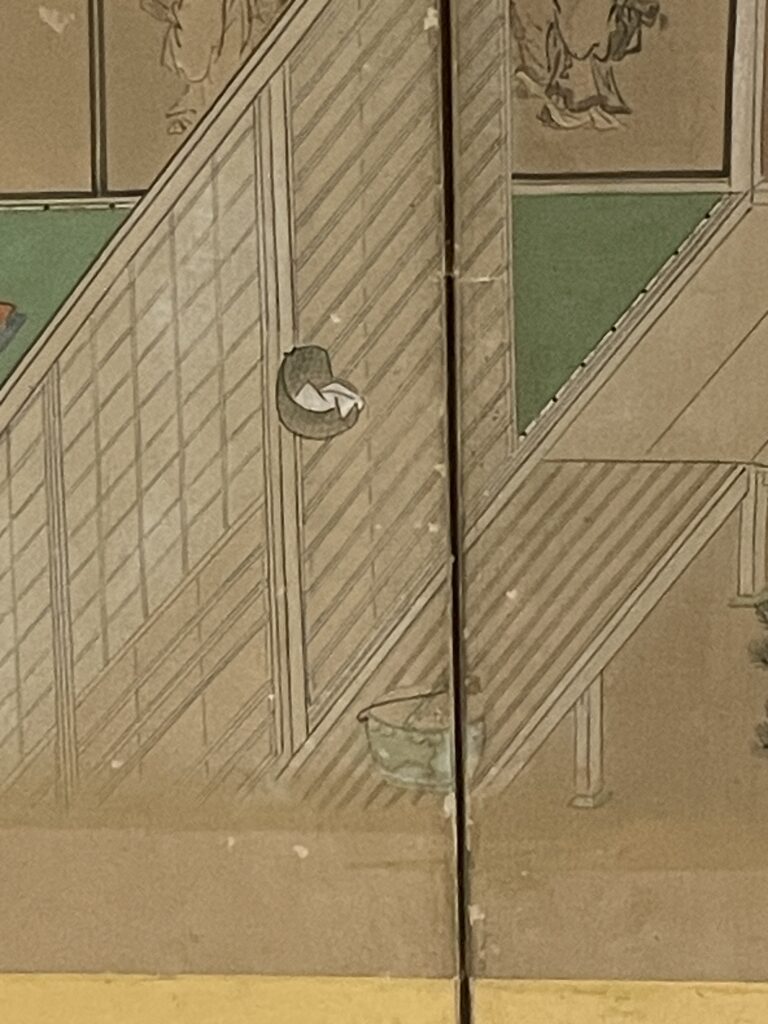

当時の吉原の遊郭の遊女とお客の様子を描いた枕屏風で、一場面のなかで、部屋の外の廊下に置かれた手洗い用の鉢と柄杓、そしてその上には、カゴに入った白い手ぬぐい。

遊郭という特殊な空間に、“手を洗う”という日常が敢えて描かれていて、興味ふかいです。

当時の洗面所は、このように、簡易にしつらえてあったことが示され、ついまじまじと見てしまいました。

館外の観光地の喧騒とは無縁の展示会場で、静かにゆったりと名画を鑑賞するには良い場所です。

◎「いにしえを想いて愛でる未来かな」

場所:奈良県立美術館

期間:〜5/18まで