「若冲銀座降臨展 パート2」の初日の見どころは、水墨画家の小林東雲先生による伊藤若冲「鷹図」(景和コレクション)の模写実演です。

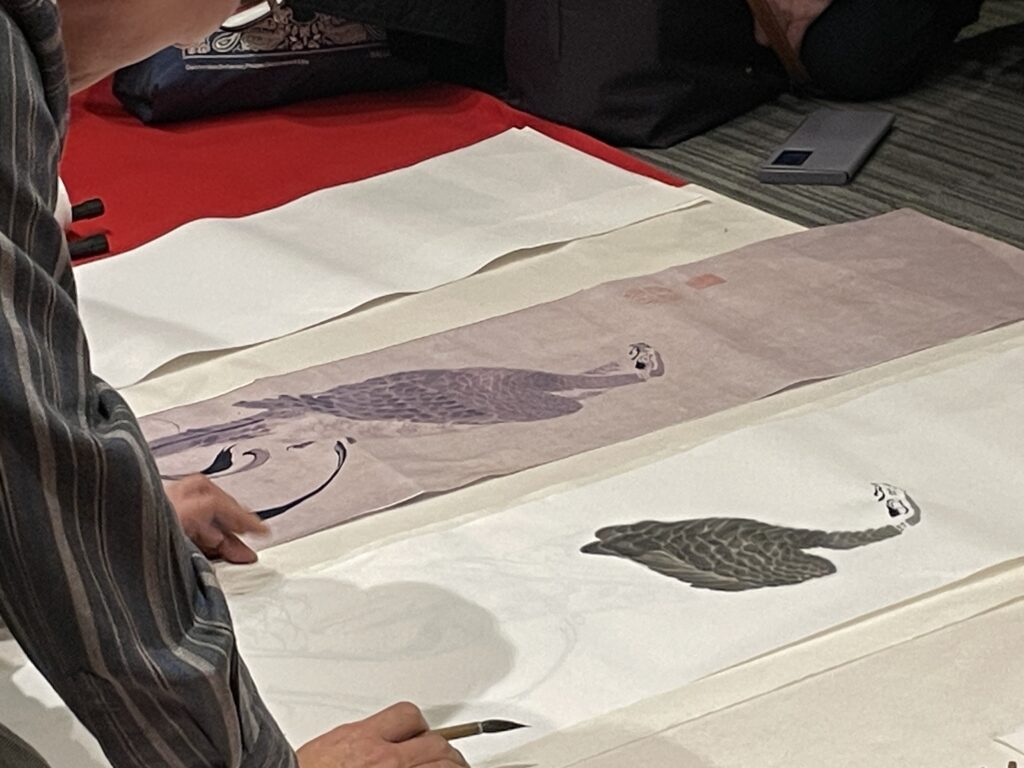

事前予約に申し込まれたたくさんの方が、東雲先生の模写をご覧になっていました。

「鷹図」は、羽の種類、形状、鷹の身体の張りや筋肉の付き方などを「筋目描き」によって巧みに表現した、若冲さん五十代初めの傑作です。

「筋目描き」の例として、菊がよく挙げられますが、菊の花弁は、中央から外に向かって円を形成するように筋目を作っていきますので、構成はシンプルです。

一方、鷹図のように、身体を構成する羽の部位ごとに筋目描きの表現を変えながら、鷹の全体像を破綻なくまとめ、かつ、鷹の止まる岩の動きと迫力のある描写で濃淡、動静を見事に対比させるという、複雑な構成のものもあります。

「鷹図」を通して、墨のにじみをコントロールするために正確な手順と時間の把握、思い通りに表現する技術を若冲さんがこの時期に持っていたことが良くわかります。

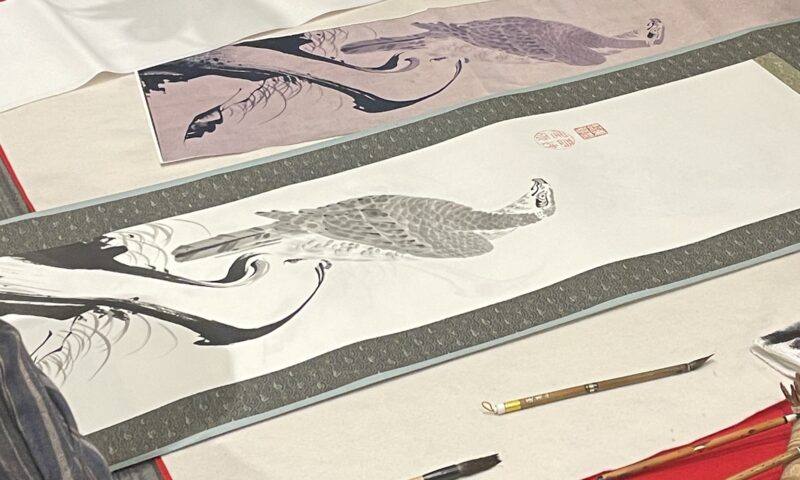

さて。東雲先生の模写では、あらかじめ実物大の下絵を用意し、その上に紙を乗せます。

今回使用の画紙は、パルプにミツマタが入った紙とのことです。特徴は、繊維の目が細かく、墨の粒子が紙に引っかかり、水の粒子が紙の繊維をくぐり抜け

やすい紙だそうです。つまり、筋目描きに向いている紙、というわけです。

さらに、画紙の左横に、実物大の鷹図画像の出力紙を配します。

書き始めは、顔の部分から。東雲先生いわく、モチーフの一番基本となる部分から描くのが定石だそうです。

若冲作品で特徴的な生き物の「目」の描写では、若冲さんは、鷹の目を濃い墨で描き、さらにその上から薄い墨で重ねているようです。こうすることで、鋭さが少し和らぎ、優しい表情になっているようです。

若冲さんの描く生き物の表情が優しく、剽軽に見えるのは、そのような工夫があったからなのでしょう。

顔の次は体部の羽の筋目描きです。

筋目描きの白い線は、墨よりも先に紙に浸透した水分ですので、次の一手を加えるまでの時間が長いと、その分、白い筋の幅は太くなります。

しかし、次の一手のタイミングが遅いと紙が乾いてしまい、筋目描きができません。

墨の浸透の状態を見ながら、手早く確実に筆を進め、構図通りに完成させていくための熟練の技を極めたのが、この鷹図を描いた50代初めだったのでしょう。

若冲さんの水墨画の特徴として、もう一つ挙げるとすれば、一それは、重ね描きです。一筆で一気呵成に描いているようで、実は、何度か重ね描きしているのです。

若冲さんの水墨画は、勢いと迫力がありながら、一方で構図や形状が完璧です。

これは、完璧な下図を用意し、筆の勢いという名の“成り行き”ではなく、どちらかというと彩色画を描くように、着実に正確に筆を入れています。

若冲さんの水墨の技術が高いため、重ねて描いていることに気づかない場合が多いようですが、よく見ると、筆の向きや勢いに違いが見られ、数回、重ねて描いているのが分かります。

かつて、『動植綵絵』に代表される精緻な彩色画の反動で、水墨では自由に描いた、と論されたこともありましたが、若冲さんの水墨の運筆を観察すると、水墨画も彩色画も、緻密で正確、確実に、そして示唆に富んだ、物語を感じる絵であることが分かります。

若冲さんにとって彩色画も水墨画も同じで、水墨だから手を抜くということもなく、まじめに、誠実に描くことに向き合う姿勢がうかがえます。

改めて、若冲さんの水墨画の素晴らしさを認識でき、たくさんのことを学ばせていただいた一日でした。

◎「若冲 銀座降臨展(part2) -若冲のここが凄い!

場所:永井画廊(東京都中央区銀座8-6-25 河北新報ビル 5階

期間:2025年3月20日(木・祝)〜23日(日)

時間:3月20日/13:00〜18:00

21日・22日 /10:00〜18:00

23日/10:00〜17:00