京都国立博物館では、「宋元仏画」展が開催中です。

インドで生まれ、中国大陸を経て日本に伝来した仏教。

日本には、唐代以降、仏教先進国だった中国から多くの文物が請来されました。

「宋元」とは、中国の「宋」と「元」の王朝、およびその次代を指します。

日本では平安時代後期から鎌倉時代を中心に中国から舶載された「宋元仏画」が現存します。

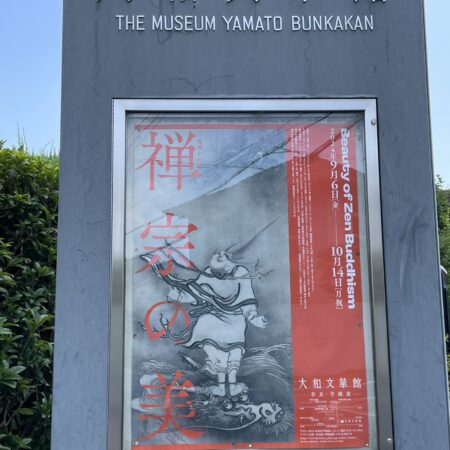

宋代は、中国で禅宗が隆盛し、ときを同じくして水墨画が発展したこともあり、禅味ある絵画も多く描かれ、日本人に愛されました。

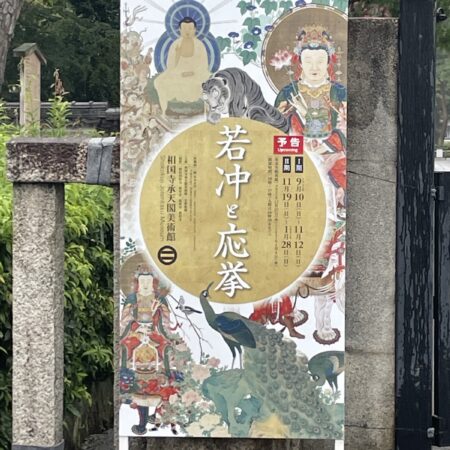

タイトルには「仏画」とありますが、日本の仏教界に大きな影響を与えた高僧の頂相や、南宋の禅僧画家・牧谿の水墨画、江戸時代の画家・曾我蕭白の屏風など、さまざまなテーマで作品が展示されています。

個人的にとても印象に残ったのは、南宋時代(12~13世紀)の毛益筆と伝わる「蜀葵遊猫図」です。

タチアオイの花のもと、戯れる猫の親子を描いた有名な絵ですが、実際のサイズは縦横25センチ超というコンパクトサイズ。

ふあふあの毛をした3匹の猫たちの姿は、それはそれは可愛らしいです。

絹本彩色で、大変繊細な筆致で丁寧な描写からは、南宋の宮廷画家の技の巧みさを感じます。

もう一つのお気に入りは、宋末元初の13世紀後半に活躍した、道釈人物画家・顔輝による双幅の「蝦蟇鉄拐図」。

縦は160センチ、横は80センチもある、大きな絵で、そこにクセ強の仙人・李鉄拐と蝦蟇仙人こと劉海蟾がそれぞれ一幅づつ描かれています。

「蜀葵遊猫図」も「蝦蟇鉄拐図」もどちらも有名な絵ですが、そのサイズ感は、図録や資料では分かりません。

サイズが大きいというのは、寺院などの大空間に掛けられることを想定して描かれ、一方、小さなサイズの絵は、鑑賞者が手元で眺め、愛でるために描かれたものであることが想定されます。

そういった、絵画の描かれた背景も想像しながら観るのも楽しいです。

仏の姿だけでなく、さまざまな画題と時代の作品が揃う、見応えある展覧会でした。

◎「宋元仏画」展

場所:京都国立博物館

期間:2025年11月16日まで