皇居三の丸尚蔵館では、「百花ひらく 花々をめぐる美」展が開催中です。

前期展示(4月6日まで)では、若冲さんの『動植綵絵』から「桃花小禽図」と「牡丹小禽図」の2点が展示されます。どちらも、満開の花とそこに集う鳥たちを描いた、花爛漫の作品です。

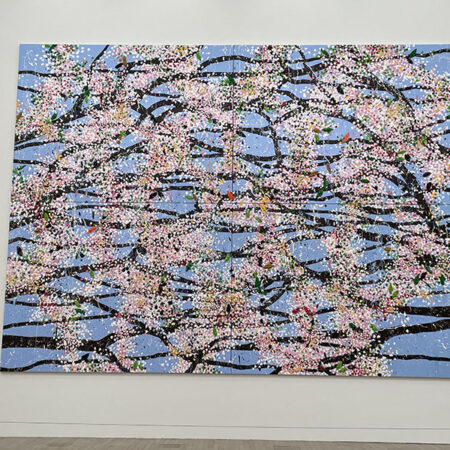

「桃花小禽図」は、新緑の若葉と濃いピンク、薄いピンク、白色の桃花が画面全体に曲がりくねる幹や枝とともに配され、生き物の息吹を感じさせ、桃花の透明感ある描写は見事です。

画面の左上と右下の青い羽のオオルリは、ちょうど画面の対角線上に、真ん中の白い鳩を挟むように配され、オオルリの存在がこの絵をキリっとさせています。

図録ではよく見ている作品ですが、こうして間近で拝見すると、新たに気づいた表現もあります。

若冲さんは牡丹や芍薬を描くとき、正面や横からの様子を描きますが、その中に、後ろ向きの姿を描きます。

この「牡丹小禽図」にも、いましたね! 後ろ向き牡丹。

太湖石の後ろに隠れるように花弁の一部をちら見せする牡丹。

画面最下部では、蘭の細い葉が背後の牡丹にかかるように描かれ、蘭が牡丹にちょっかい出しているように見えます。

“画面下で見切る花たち”は、動植綵絵の「芍薬群蝶図」にも見られます。

左端下にある太湖石は、口を開けたお化けに見えます。

何かのモチーフの形状をお化けに似せるのも、若冲さん好みの表現です。例えば、「動植綵絵」の「貝甲図」の向かって右下にある紺色の太湖石も、この「芍薬群蝶図」の太湖石と同じく、口を開けたお化けのように見えます。

太湖石の穴の形状をお化けの「目」と「口」に見立てたくなってしまうのは、若冲さんのおちゃめな性格によるものかもしれません。

展示作品には、動植綵絵のほかに気になる作品がありました。

江戸後期の書家で文人画家、儒学者の貫名海屋(1778〜1863)の七言古詩の書です。

貫名海屋といえば、京都・伏見の石峰寺にある若冲さんのお墓の横にある筆型の「若冲居士之碑」の碑文を書いた人でもあります。

若冲さんにご縁のあった書家の作品をここで拝見できたのも満足です。

7日からは後期展示になり、「動植綵絵」からは、「梅花小禽図」と「薔薇小禽図」が出品されます。こちらも楽しみです。

◎「百花ひらく 花々をめぐる美」

会場:皇居三の丸尚蔵館

期間:2025年5月6日まで