香川県琴平町にある金刀比羅宮では、特別展「お待たせ!こんぴらさんの若冲展」が開催中です。

私も行って参りました。

金刀比羅宮は琴平山(象頭山)の中腹の広大な神域に数々の社殿、書院、楼門、鳥居などを構え、表参道から御本宮まで785段、奥社まで1368段の石段を登っていく、日本有数規模を誇る神社です。

その名を広く知られる金刀比羅宮ですが、天正3年(1575)に土佐を平定した長宗我部元親によって、天正12年(1584)、隠岐は平定され、四国統一がなされた。

この時の戦で多くの建造物や旧記、宣旨、令旨などの古文書のほぼ全てが焼失・散逸したため、金刀比羅宮の創建や社名の由来などを含む古代・中世の状況については、詳細は不明だそうです。

この度の展覧会会場は、奥書院、表書院、白書院。

奥書院には若冲さんの花卉図、表書院には、表書院には、応挙の鶴や虎図の障屏画があります。

奥書院、表書院ともに、万治年間(1658〜1661年)の建立という伝承があり、亨保2年(1717)に奥書院「上段の間」が改築。

明和元年(1787)に若冲さんが奥書院の障壁画を描き、その23年後の天明7年(1787)に応挙が表書院の障壁画を制作。

若冲さんが奥書院の障壁画を手掛けたきっかけは、金刀比羅宮の記録によれば、金剛院第10代別当・宥存は、少年時代に京都で若冲に絵を習ったことがあり、その縁で制作を依頼したとされています。

当時、若冲さんが描いたのは、上段の間「花卉図」、二の間「山水図」、三の間「杜若図」、広間「垂柳図」。

残念なことに、天保15年(1844)が、二の間、三の間、広間の絵は、岸岱の絵に代わってしまいました。

岸岱が、障壁画の制作を申し出て、それが許諾されたため、若冲さんの作品が棄却されてしまったのです・・・。

なんてことをするんだ、岸岱! と怒っても、後の祭り。

若冲さんの制作からわずか60年にも満たないうちに、別の画家のマウントによって、世紀の傑作が失われるとは、嘆かわしいです。

ちなみに、広間の「垂柳図」は、昭和初期までは愛媛県宅善寺の書院に移設されて、遺されていました。

その絵は、柳の巨木が左右に枝を伸ばし、その周り二多くの燕が群れ飛んでいる様子を描いていたそうです。

燕の絵の部分は、現存していて、資料などで見ることができます。

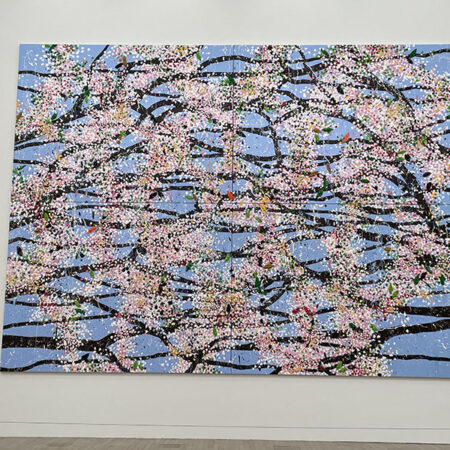

さて。奥書院「上段の間」の花卉図は、6畳ほどの小さな空間内で、天井まで続く壁一面と襖に、計201個も描かれています。

それぞれは、およそ縦30センチ、横40センチの長方形のエリア内に、一つずつ描かれ、それが規則的に配置されています。

描かれた花たちの濃密な描写の生命感と、幾何学的に配置したデザインとが相まって、とても現代的です。

制作を依頼した別当・宥存は、このこの幻想的な狭小空間で、どんな密やかな想い巡らしていたのだろうか?と想像が膨らみます。

美術館などの展覧会場で、バーチャル空間が設置されることが多いですが、やはり、どのような立地のどのような建物の中の、どのような空間に制作されたかを、現地で体験しない限りは、その作品を正しく理解したこにはならないでしょう。

若冲さんの制作以来、236年の間、金刀比羅宮を訪れ、作品に触れた多くの人たちと同じ感動を共有できたような気がして、とても充実した時間を過ごすことができました。

また展示の機会があれば、ぜひとも、伺います。

◎金刀比羅宮 特別展「お待たせ!こんぴらさんの若冲展」

期間:6/11まで

香川県仲多度郡琴平町892-1